造り手への旅路(20)ここにしかない川茸 | FUJIMARU WINE SHOP | 株式会社パピーユFUJIMARU WINE SHOP | 株式会社パピーユ

with Wine | ワインショップ&ダイナー FUJIMARU 浅草橋店 スタッフブログ

2019.10.28

造り手への旅路(20)ここにしかない川茸

川茸(かわたけ)とは、いわゆる山などに生えるキノコではなく、淡水に生息する天然のりである

桃 柿農家 赤司直紀さんの所を後にして向かったのは福岡県朝倉市

大豆畑に囲まれながら全長2キロの黄金川(こがねかわ)はゆったりと静かにサラサラと流れている

川茸の学名は水前寺のり

熊本の地で初めて発見され命名

日本では、いや、世界中でこの二箇所にしか生息しない藻類

生態系は様々な学者や研究所で調査研究が行われているが、未だ養殖や移植はほぼ不可能で謎が多く、黄金川の隣川であろうと作れない

—

遠藤金川堂さんは256年前から継続して黄金川を人の手で整備、

17代目となるさんと奥様 遠藤省子さんが職人さんたちと盛り立てている

この土地には、阿蘇山の火山灰が栄養を含みそこから水が湧いている

川と川茸の生態系はとても繊細で、雨の量、水質、苔、外来種、寒冷紗などで焼けを防いだりと人の手を入れ、そして欠かせない地域の人達の協力、共存することで守られている

「自分たちだけでは守れない、みんなで守ってる川、地域の人ぐるみでこの川を残しています」と遠藤省子さん

隣の川でも育たない川茸はこの奇跡のような生態系の中を転がりながら風味をつけていく

この川茸、味というものはほぼなくて独特の食感と綺麗な緑が特徴

でも遠藤さんには川の香りがするそうだ

養殖を試みて育ってもコンクリートで育てると風味がなくなるとも

とても清らか川にはしじみ、ゲンゴロウ、6月にはホタルが沢山出るという

豊かな川には近所の小中学生も生き物調査にくる

—

それでも収穫量は近年減ってきており、平成元年200トン穫れたものも、現在は5トンほど

3〜5月が色も味もよい、夏は柔らかめ、秋口には季節が終わり、冬はお休みとなる

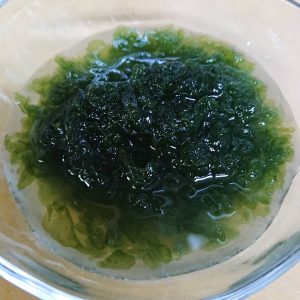

これが川から上がったばかりの川茸

正直な感想、初めてこれを食べようと思った人はチャレンジャーだ(笑)

川の中にあるときは黒色、5時間ほど塩蔵し、塩抜きすると綺麗な緑色となる

—

壽泉苔(じゅせんたい)は川茸を叩いて瓦で干したもの

何十年でも品質よく保てる保存食として京都などの乾物屋さんでも取り扱われてある

近年ではその収穫量から製造されるのは豊作良年となってきている

江戸時代の石碑

内容はざっくり言うと

「秋月藩のお殿様のもの、とっちゃダメよ」

—

日本は北から南まで細長く生態系も豊かと思っていたが、更にじっと凝らして見るとよりその多様な営みが当たり前ではなく、この綺麗な水や多彩な食文化を自分の子供たち世代に残していきたいと思う

カテゴリ

アーカイブ

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

コメントを残す